जीन (Gene) :-

विशेष लक्षण के लिए आनुवंशिकि की मूलभूत इकाई को जीन कहते हैं। मेंडल ने जीन को कारक (फैक्टर) कहा था।

कारक या जीन अपरिवर्तित रूप में जनक से संतति में युग्मकों के माध्यम से उत्तरोतर पीढ़ियों में अग्रसरित होती है।

ऐलील या युग्मविकल्पी (Allele or allelomorph) :-

विपरित लक्षणों के एक जोड़ा को संकेत करने वाले जीन को ऐलील या युग्मविकल्पी कहते हैं अथवा जीनों के विभिन्न रूप को ऐलील कहते हैं।

ऐलील को Capital अथवा small letter से सूचित किया जाता है। जैसे – ऊँचाई लक्षणों में लंबा के लिए T तथा बौना के लिए t लिखा जाता है। पौधों में ऊँचाई के लिए ऐलील जोड़ें TT, tt तथा Tt प्रकार के होते हैं।

प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण (Dominant and recessive character/trait) :-

विपरित लक्षणों के जोड़ा में एक लक्षण दूसरे पर प्रभावी होता है अर्थात उसमें दिखाई पड़ता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं।

दूसरे वाले लक्षण जो दिखते नहीं है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे – Tt में T प्रभावी जबकि t अप्रभावी है।

जीनोटाइप तथा फीनोटाइप (Genotype and phenotype) :-

किसी भी लक्षण के लिए उसके जीन की संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। जैसे – ऊँचाई के लिए TT, Tt तथा tt

जबकि, किसी भी लक्षण का बाहरी रूप फिनोटाइप कहलाता है। जैसे – लंबा तथा बौना।

समयुग्मजी या होमोजाइगस तथा विषमयुग्मजी या हेटेरोजाइगस (Homozygous and heterozygous) :-

द्विगुणित (diploid) अवस्था जिसमें दोनों ऐलील समान हो उसे समयुग्मजी या होमोजाइगस कहते हैं। जैसे – TT, tt, RR, rr, WW, ww आदि।

जबकि, द्विगुणित अवस्था जिसमें दोनों ऐलील असमान हो उसे विषमयुग्मजी या हेटेरोजाइगस कहते हैं। जैसे – Tt, Rr, Ww आदि।

प्रथम पीढी तथा द्वितीय पीढी ( F₁ generation and F₂ generation) :-

दो जनकों के क्रॉस या संकरण से बने नई पीढी को प्रथम पीढी कहते हैं।

जबकि, F₁ पीढी के जीवों के बीच संकरण से बने नई पीढी को द्वितीय पीढी (F₂ generation) कहते हैं।

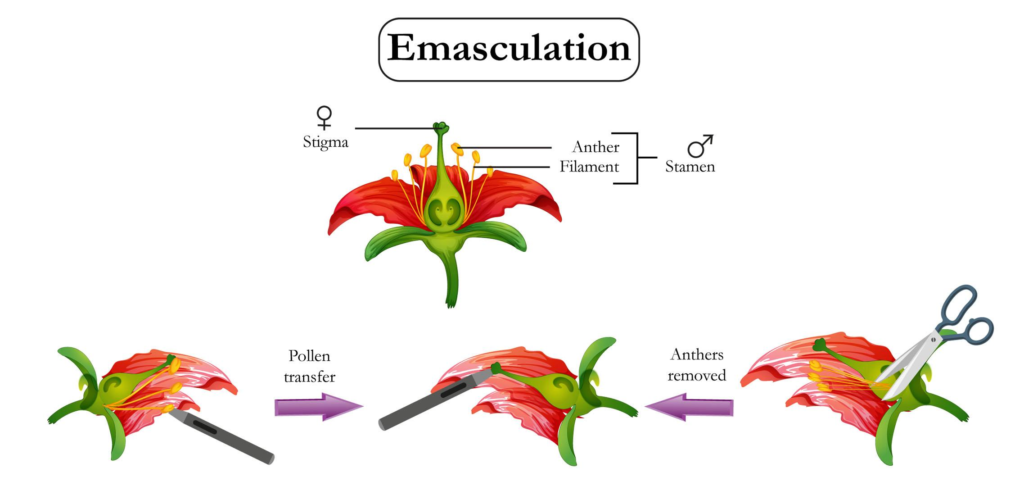

विपुंसन या इमैसकुलेशन (Emasculation) :-

किसी पुष्प से परिपक्वता के पहले परागकोष को हटा दिए जाने की प्रक्रिया को इमैसकुलेशन कहते हैं।

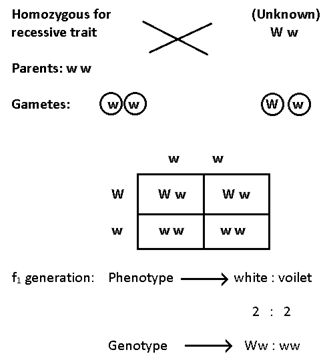

पनेट वर्ग (Punnett square) :-

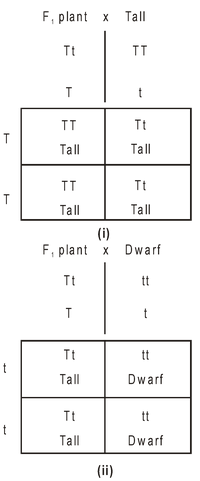

युग्मक तथा युग्मनज निर्माण, प्रथम तथा द्वितीय पीढी के पौधों को जिस आरेख द्वारा समझाया जाता है, उसे पनेट वर्ग कहते हैं।

पनेट वर्ग को एक British geneticist, Reginald C Punnett द्वारा विकसित किया गया था।

यह आरेख आनुवंशिक संकरण या क्रॉस में संतति (offspring) के सभी संभावित जीनोटाइप की गणना करने के लिए बनाया गया है।

इसमें सभी संभावित युग्मकों (gametes) को दो तरफ – सबसे उपर तथा बाईं ओर के स्तंभ में लिखा जाता है।

परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस (Test cross) :-

जब प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव जिसका जीनोटाइप पता करना है का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तब इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जैसे –

Ww x ww

WW x ww

बैक क्रॉस (Back cross) :-

जब किसी संकर (F₁) का क्रॉस दोनों जनकों (प्रभावी तथा अप्रभावी) में से किसी एक के साथ कराया जाता है तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं।

बैक क्रॉस का उपयोग पादप प्रजनकों द्वारा किसी उपयोगी लक्षण को समयुग्मजी या शुध्द बनाकर किसी नस्ल में सुधार किया जाता है।