पारिस्थितिक अनुक्रमण (Ecological Succession) :-

प्रकृति में मौजूद विभिन्न समुदायों से जीवों का एक नया वर्ग स्थापित होने तक उनमें होने वाले परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं।

परिस्थितिक अनुक्रमण जैविक कारकों, मौसमी कारकों एवं अन्य अजैविक कारकों के कारण होती है।

पादप अनुक्रमण (Plant Succession) :-

प्रकृति में किसी भी नई भूमि पर कुछ समय बाद पौधों की विभिन्न प्रजातियां उगने लगते हैं। इन प्रजातियों के नष्ट होने के पश्चात वहां नए पौधे के समुदाय उगने लगते हैं। पौधों के इस प्रकार बसने को उपनिवेश (colonization ) कहते हैं। उपनिवेश में पौधों के समुदाय की इस क्रम को पादप अनुक्रमण करते हैं।

- पादप अनुक्रमण हमेशा समोदविदो (Mesophytes ) की ओर होती है चाहे वह जलोदविद (Hydrophytes) से आरंभ हो या मरूदविद (Xerophytes ) से।

अनुक्रमण के प्रकार (Types of Succession) :-

1. प्राथमिक अनुक्रमण (primary succession) :-

वैसे स्थान जहां पहले से कोई जीव न हो, पर होने वाले अनुक्रमण को प्राथमिक अनुक्रमण करते हैं। इस प्रकार के नग्न स्थान में धीरे-धीरे जीवों की विभिन्न जातियों का आगमन हो जाता है और प्राथमिक समुदाय का निर्माण होता है।

2. द्वितीयक अनुक्रमण (secondary succession) :-

यह पारिस्थितिक अनुक्रमण वहां होता है जहां पहले से मौजूद समुदाय नष्ट हो जाता है एवं उसमें केवल कुछ ही जीव शेष रह जाता है। पहले से मौजूद समुदाय विभिन्न कारणों, जैसे जंगल की आग, भयानक बाढ़, भूकंप आदि के चलते नष्ट हो जाता है। वहां बाहर से नई जातियां आकर अनुकूल वातावरण मिलने पर नए समुदाय का निर्माण करते हैं।

3. स्वजन्य अनुक्रमण (autogenic succession) :-

अनुक्रमण की क्रिया प्रारंभ होने के बाद समुदाय स्वतः वातावरण से प्रतिक्रिया कर अपने भौतिक वातावरण में परिवर्तन ला देता है तथा वहां पर नए समुदाय का आगमन होता है। जिसे स्वजन्य अनुक्रमण कहते हैं।

4. परजन्य अनुक्रमण (allogenic succession) :-

जब बाहरी कारकों के चलते वहां मौजूद समुदाय का विस्थापन हो जाता है। इस प्रकार के अनुक्रमण को परजन्य अनुक्रमण कहते हैं।

5. स्वपोषी अनुक्रमण (autotrophic succession ) :-

इस प्रकार के अनुक्रमण में शुरू से लगातार स्वपोषी जीवों का प्रभुत्व कायम रहता है। यह मुख्य रूप से अकार्बनिक वातावरण में प्रारंभ होता है एवं इसमें अनिश्चितकाल तक ऊर्जा प्रवाह बना रहता है।

6. परपोषी अनुक्रमण (heterotrophic succession) :-

इस प्रकार के अनुक्रमण में शुरू से ही परपोषी जीवों का प्रभुत्व कायम रहता है। यह मुख्य रूप से कार्बनिक वातावरण में शुरू होता है एवं इसमें क्रमशः ऊर्जा का ह्रास होता है।

क्रमक (Sere) :-

किसी स्थान पर भीतरी या बाहरी कारकों के चलते अनुक्रमण की क्रिया में प्रायः एक निश्चित तथा क्रमवार समुदाय धीरे-धीरे प्रतिस्थापित होते हैं। समुदाय का विशिष्ट क्रमवार विकास विशेष भौतिक तथा रासायनिक परिस्थितियों से संबंध होता है, इसे क्रमक कहते हैं।

- किसी क्षेत्र में स्थापित होने वाले प्रथम समुदाय को अग्रगामी (pioneer) तथा इसके बाद प्रतिस्थापित होने वाले समुदायों को परिवर्ती (transitional) कहते हैं।

क्रमकों का वर्गीकरण (Classification of Seres) :-

वास संस्थान की प्रकृति के आधार पर तीन भागों में विभाजित करते हैं-

- जलक्रमक 2. मरुक्रमक 3. लवणमृदा क्रमक

1. जलक्रमक (Hydrosere) :-

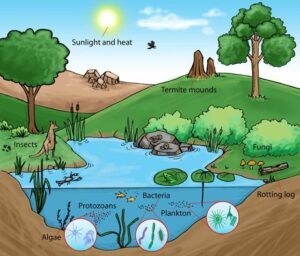

जलक्रमक की विभिन्न अवस्थाओं को कम गहराई वाले जलाशयों में आसानी से देखा जा सकता है। इस अनुक्रमण को निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है –

(i) पादपप्लवक (phytoplankton stage) :-

विभिन्न प्रकार के पादपप्लवक जैसे – नील हरित शैवाल, हरित शैवाल डायटम्स, जीवाणु आदि अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं। इसके बाद जंतुप्लावन का भी निर्माण होता है

- इन जीवों के मरने तथा विघटन के बाद निर्मित कार्बनिक पदार्थ मृदा में मिलकर हल्की मिट्टी बनाते हैं जो अगली अवस्था के लिए उपयुक्त होते हैं।

(ii) मूल – आरोपित निमग्न अवस्था (Rooted – submerged stage) :-

जलाशयों के तल में लगातार कार्बनिक पदार्थ के जमने तथा भू -क्षरण से मुलायम कीचड़ के एक पतले परत का निर्माण होता है। इस कीचड़ में जलमग्न पौधे, जैसे – हाइड्रिला, वेलिसनेरिया आदि उत्पन्न हो जाते हैं।

- जलाशय छिछला होता है तथा पानी की कमी हो जाती है, इन परिवर्तनों के कारण नए पौधे के लिए यह वास स्थान उपयुक्त हो जाता है जो अगली अवस्था को उत्पन्न करते हैं

(iii) मूल – आरोपित प्लावी अवस्था (Rooted floating stage) :-

इस अवस्था के आते आते जल की गहराई 2 से 5 फीट की रह जाती है तथा ऐसे जल में कमल, सिंघाड़ा, निंफिया आदि पौधे आरोपित हो जाते हैं।

पानी के घटते अस्तर के चलते उपस्थित पादप समुदाय के लिए यह आवास शीघ्र ही प्रतिकूल हो जाता है तथा उनकी जगह नए पौधे का समुदाय स्थापित हो जाते हैं

(iv) दलदली अवस्था (Reed swamp stage) :-

इस अवस्था को उभयचर अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे समुदाय के पौधे की जड़े तल के नीचे रहती है, लेकिन प्ररोह का अधिकांश भाग जल के ऊपर हवा में रहता है। जल का स्तर 1 से 4 फीट तक रह जाता है। सैजिटेरिया, टाइफा, वुलरश आदि ऐसे अवस्था का उदाहरण है।

- वनस्पतियों की मृत्यु एवं विघटन के कारण तथा पानी के क्रमिक ह्रास से अब यह अवस्था उपस्थित पौधे के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। फलस्वरुप नए समुदाय की उत्पत्ति हो जाती है एवं अनुक्रमण की अगली अवस्था आ जाती है

(v) नरकट या दलदली घास अवस्था (sedge or marsh meadow stage) :-

जल के स्तर में लगातार कमी हो जाने के कारण जलाशय का किनारा दलदली या हल्का गीला रहता है। इस क्षेत्र में मोथा एवं घास कुल के पौधे उग जाते हैं।

- जलाशय का तल हवा के संपर्क में आ जाता है एवं अमोनिया, सल्फाइड जैसे पोषक पदार्थ ऑक्सीकृत होकर नाइट्रेट्स एवं सल्फेट बनाते हैं। अब अनुक्रमण द्वारा स्थलीय पौधे यहां अपना आवास बना लेते हैं।

(vi) वनस्पति अवस्था (Woodland stage) :-

दलली पौधे के नाश होने के बाद भूमि अधिकांश समय शुष्क ही रहती है। अब ऐसी स्थिति में प्रकंदयुक्त झड़ियाँ प्रकट होती है। जैसे – कॉर्नर्स, सैलिक्स, पॉपुलस आदि वृक्ष।

- भूमि के खनिजिकरण के चलते वृक्षों की नई प्रजातियां प्रकट होती है एवं अनुक्रमण चरम अवस्था की ओर प्रगति करता है।

(iiv) चरम अवस्थावाली वन (Climax forest) :-

जैसे-जैसे भूमि में ह्यूमन, जीवाणुओं, कवको एवं अन्य जीवन तथा खनिज तत्वों के वृद्धि होती है वैसे-वैसे विभिन्न प्रकार के वृक्ष पैदा हो जाते हैं जिसे चरम अवस्था कहते हैं।