उत्परिवर्तन (Mutation) :-

उत्परिवर्तन वह क्रिया है जो DNA के अनुक्रमों (sequences) में बदलाव ला देता है, जिसके परिणामस्वरूप जीवों के फीनोटाइप तथा जीनोटाइप लक्षणों में अचानक परिवर्तन आ जाता है।

- डच वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्राइज ने 1901 में उत्परिवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था।

- पुनर्योगज (Recombination) के अतिरिक्त उत्परिवर्तन से भी DNA में विविधता उत्पन्न होता है।

- उत्परिवर्तनों का जन्म अनेक रासायनिक तथा भौतिक कारकों द्वारा होता है, जिन्हें उत्परिवर्तजन (म्युटाजन) कहते हैं। पराबैगनी विकिरण (UV – radiation) से भी उत्परिवर्तन होता है।

उत्परिवर्तन के प्रकार :-

उत्परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं :-

- गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन (Chromosomal mutation)

- जीन उत्परिवर्तन (Gene mutation)

(1) गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन (Chromosomal mutation) :-

गुणसूत्रों की संख्या तथा उनके संरचना में होने वाले परिवर्तन को गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं।

(A) गुणसूत्र (Chromosome) की संख्या में परिवर्तन :-

- किसी भी जीव में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है और ये युग्मों में रहते हैं।

- कोशिकाद्रव्य में विभाजन न होने के कारण गुणसूत्र का एक पुरा समुच्य अधिक हो जाता है जिसे बहुगुणिता या पॉलिप्लॉयडी कहते हैं। यह अवस्था प्रायः पौधों में पाई जाती है।

(a) सुगुणिता या यूप्लॉयडी :-

- जब गुणसूत्र के अगुणित सेट में संपूर्ण रूप से वृद्धि होती है तो इसे यूप्लॉयडी कहते हैं या सत्य बहुगुणिता कहते हैं।

- अगर किसी कोशिका में गुणसूत्र की संख्या “तीन गुनी हो तो इसे ट्रिप्लॉयड“, “चार गुनी हो तो टेट्राप्लॉयड“, “पांच गुनी हो तो पेंटाप्लॉयड“, “छह गुनी हो तो हेक्साप्लॉयड” एवं “कई गुनी हो तो पॉलिप्लॉयड” कहते हैं।

(b) असुगुणिता (Aneuploidy) :-

जब द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या में से एक या दो गुणसूत्र अधिक या कम हो जाती है तब इसे असुगुणिता कहते हैं।

जब द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या में एक या दो गुणसूत्र की कमी हो जाती है तो इस अवस्था को हाइपोप्लॉयडी कहते हैं।

- जब एक गुणसूत्र की हानि होती है तब इसे मोनोसोमी (2n-1) कहते हैं।

- टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी का उदाहरण है।

- जब द्विगुणित गुणसूत्रों के सेट में से एक युग्म की कमी हो जाती तब इसे नालीसोमी (2n-2) कहतेेेे हैं।

जब द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या में एक या दो गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है तो इस अवस्था को हाइपरप्लॉयडी कहते हैं।

- जब द्विगुणित गुणसूत्रों की सेट में एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है तब इसे ट्राईसोमी (2n+1) कहते हैं।

- डाउंस सिंड्रोम या मांगोलिस्म ट्राईसोमी का ही एक उदाहरण है।

- जब द्विगुणित गुणसूत्र मे किसी दो गुणसूत्रों की वृद्धि होती हैैैैैैैै तब इसे टेट्रासोमी (2n+2) कहते हैं।

(B) गुणसूत्रिय विपथन / गुणसूत्र (Chromosome) की संरचना में परिवर्तन :-

अर्द्धसूत्री विभाजन के समय कभी-कभी गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हो जाती है अर्थात गुणसूत्र में उपस्थित DNA कुंडली में किसी खंड की कमी या बढ़त हो जाती है। इन परिवर्तनों को गुणसूत्रीय विपथन कहते हैं।

गुणसूत्रिय विपथन सामान्यतः कैन्सर कोशिकायों में देखे जाते हैं।

गुणसूत्रीय विपथन निम्नलिखित प्रकार के हो सकते है :-

(a) डिफिशिएंसी (Deficiency) :-

- इसमें गुणसूत्र के किनारे वाले खंड का अभाव हो जाता है।

(b) विलोपन (Deletion) :-

- इसमें गुणसूत्र के बीच के खंड का अभाव हो जाता है।

(c) द्विगुणन (Duplication) :-

- इसमें गुणसूत्र का एक टुकड़ा दूसरे गुणसूत्र से जुड़कर जींस का द्विगुणन करता है।

(d) प्रतिलोमन (Inversion) :-

- इसमें क्रोमोसोम का एक खंड टुटकर इस प्रकार जुड़ जाता है कि उस खंड पर स्थित जींस का क्रम विपरीत हो जाता है।

(e) स्थानांतरण (Translocation) :-

- इसमें क्रोमोसोम के खंडों का विनिमय असमजात क्रोमोसोम्स के बीच होता है।

- जब क्रोमोसोम का एक खंड स्थानांतरित होकर दूसरे क्रोमोसोम में जुड़ जाता है तो इसे साधारण स्थानांतरण कहते हैं।

- जब दो क्रोमोसोम के बराबर वाले खंड एक दूसरे से बदल जाते हैं तो इसे रिसिप्रोकल स्थानांतरण कहते हैं।

(2) जीन उत्परिवर्तन (Gene mutation) :-

DNA के खंड जीन या एकल बेस पेयर में होने वाले परिवर्तन को सूक्ष्म या आण्विक या जीन उत्परिवर्तन (Gene mutation) या बिंदु उत्परिवर्तन (Point mutation) कहते हैं।

जैसे – दात्र कोशिका अरक्ता (सिकल सेल ऐनेमिया) इसके कारण होता है।

- यह एक ट्रिप्लेट कोड या केवल न्यूक्लियोटाइड में अंतर आने के कारण ही संभव होता है।

- डीएनए रेप्लिकेशन के समय डीएनए के एक अणु से ठीक उसकी प्रतिलिपि तैयार होती है जिसमें जनक अणु की तरह एडिनिन (A) तथा थायमिन (T) दो हाइड्रोजन बंधनों द्वारा एवं ग्वानिन (G) तथा साइटोसिन (C) तीन हाइड्रोजन बंधनों द्वारा जुड़े रहते हैं।

- अगर किसी कारण से इस क्रम में परिवर्तन हो जाए यानी A की जगह G या C की जगह T आ जाए तो इससे जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण प्रोटीन में भी परिवर्तन हो जाता है।

जीन उत्परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं।

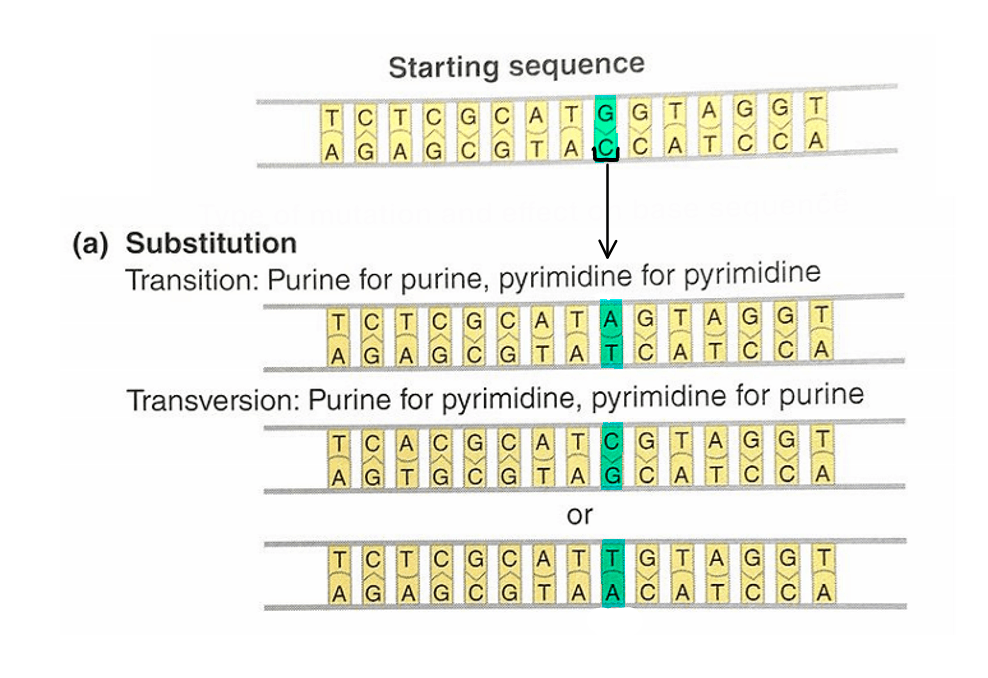

(A) प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन (Substitution mutation) :-

प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन में एक नाइट्रोजन क्षारक की जगह दूसरे नाइट्रोजन क्षारक या उसके कृत्रिम रूप द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है।

- उदाहरण के तौर पर, यदि क्षारकों का विन्यास ATT है तो इसके पूरक क्षारकों की श्रृंखला TAA हाेगी। यदि किन्हीं कारकों के कारण ATT का आखरी T बदलकर G हो जाए तो पूरक क्षारको का विन्यास TAC हो जाएगा।

- जब एक प्यूरीन के जगह में दूसरा प्यूरीन या एक पिरिमिडिन के स्थान पर दूसरा पिरिमिडिन प्रतिस्थापित होता है तो उसे ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे :- AT→GC

- जब एक प्यूरीन के स्थान पर पिरिमिडिन या पिरिमिडिन के स्थान पर प्यूरीन प्रतिस्थापी हो जाए तो इसे ट्रांसवर्सन कहते हैंं । जैसे :- AT→TA या GC→CG

(B) फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन (Frame shift mutation) :-

- किसी एक नाइट्रोजन क्षारक के डीएनए अणु में निवेशन या विलोपन से फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन होता है।

- इसमें एमिनो अम्ल की व्यवस्था एवं प्रोटीन में परिवर्तन हो जाता है।

Good helpful

Nice very good👍

Good help🖤